La recherche

Des actions concrètes au service de la recherche contre la sclérose en plaques

Recueil des données au service de recherche

Les membres du consortium OFSEP (Observatoire Français de la Sclérose En Plaques) ont confié à la Fondation EDMUS la mission de gérer et de pérenniser la base de données OFSEP, par l’intermédiaire de sa filiale, EDMUS Services s.a.s.

Objectif

Être un grand outil épidémiologique mis à disposition de la communauté scientifique afin de favoriser la recherche sur la SEP.

Missions

Recueillir des données cliniques, des examens IRM et des échantillons biologiques provenant de tous les patients atteints de SEP ou de maladies apparentées, suivis par les neurologues participants.

Conduire ou faciliter des recherches biomédicales à partir des données et échantillons collectés pour mieux connaître les causes et mécanismes de la SEP, améliorer les soins et évaluer l’efficacité et la sécurité des médicaments.

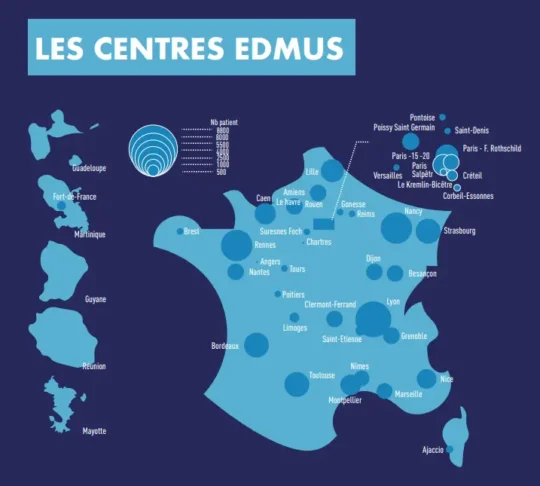

Un réseau national au service de la collecte de données

400 neurologues

radiologues et biologistes spécialistes de la SEP

45 centres

participants au projet OFSEP

Tout patient présentant une SEP ou une maladie apparentée pris en charge par un neurologue participant à l’OFSEP peut être inclus dans la cohorte s’il donne son consentement. Les données cliniques obligatoirement collectées en routine sont limitées aux données de la fiche minimale OFSEP (FMO). Ces données, définies par les experts du groupe clinique, portent sur la description des patients, de leurs maladies et de leur prise en charge thérapeutique.

La cohorte mère

La cohorte mère est la première cohorte constituée par l’OFSEP. Elle est constituée de patients pour lesquels des données cliniques, des échantillons biologiques et des IRM, tous pseudonymisés, sont collectés, au niveau national. Des populations spécifiques peuvent être incluses dans des cohortes nichées, avec collecte de données supplémentaires :

- C-CIS

- C-RIS

- PROSEP

- NOMADMUS

La cohorte HD

La cohorte haute définition (HD) de l’OFSEP porte sur un sous-groupe de patients bien définis au sein de la cohorte mère, suivis au sein de centres experts (CRC-SEP) depuis 2018.

La cohorte HD organise le suivi annuel et systématique de 2 842 patients en enrichissant les données de la cohorte mère avec des données cliniques supplémentaires, des données de qualité de vie, des données relatives aux modes de vie et aux comorbidités, des IRM cérébrales et des prélèvements biologiques, afin de constituer une collection de données la plus complète possible des caractéristiques des malades.

Les connaissances générées par ce projet serviront, dans une optique de médecine stratifiée, à créer des outils pronostiques spécifiques dans le but d’améliorer la prise en charge des patients, notamment la décision de commencer, maintenir ou adapter les soins.

Parallèlement à cet objectif principalement clinique, des développements méthodologiques et des analyses économiques seront conduits.

Les premiers projets de recherche scientifique utilisant les données de la cohorte HD ont démarré en 2024.

L’utilisation des données médicales des patients

La Fondation EDMUS met en place des moyens concrets au service de la recherche académique en mettant à disposition des médecins et des chercheurs les données de l’OFSEP, en France et à l’international.

Plaidoyer pour la donnée

À l’heure où la collecte et l’exploitation des données font débat, la Fondation EDMUS a choisi de les utiliser à des fins positives pour faire avancer la recherche. Les données des patients représentent une source riche d’informations sur une longue période. L’accès à ces données, mises à disposition par l’OFSEP, permet de réaliser des études plus précisément et plus rapidement. La Fondation EDMUS est garante de la sécurité des données conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Parmi les lauréats de l’appel à projets :

La maladie associée aux auto-anticorps ciblant la glycoprotéine oligodendrogliale de la myéline (MOGAD) est une affection démyélinisante et inflammatoire rare du système nerveux central (SNC). Elle se manifeste par des événements neurologiques tels que la névrite optique, la myélite transverse ou l’encéphalomyélite aiguë disséminée. Les auto-anticorps reconnaissent la glycoprotéine MOG à la surface de la myéline et sont caractéristiques de cette affection. Malgré un traitement initial par corticoïdes, 50% des patients développent une activité chronique nécessitant une immunosuppression ciblant les lymphocytes B, qui peuvent se différencier en cellules sécrétrices d’auto-anticorps. Cependant, 37% des patients rechutent sous rituximab, un traitement qui vise directement les lymphocytes B, suggérant l’implication d’autres cellules immunes dans la pathogenèse.

L’infiltrat inflammatoire des lésions de MOGAD est dominé par les lymphocytes T CD4, ce qui suggère que ces cellules pourraient localement contribuer au processus inflammatoire. Une sous-population de lymphocytes T CD4, les cellules T folliculaires auxiliaires (Tfh), favorise la différenciation des lymphocytes B mémoires spécifiques à l’antigène en cellules sécrétrices d’anticorps, et notamment sécrétrices auto-anticorps anti-MOG. Ces interactions sont régulées par les lymphocytes T CD4 régulateurs folliculaires (Tfr), mais un déséquilibre du rapport Tfh/Tfr dans le sang est observé dans les maladies auto-immunes chroniques rhumatologiques et neurologiques.

Ce projet vise à analyser ces populations cellulaires dans le sang et les tissus du SNC des patients atteints de MOGAD pour identifier des signatures immunitaires et des marqueurs prédictifs de rechute et d’indication à un traitement immunosuppresseur au long cours.

Les SEP primaires progressives (SEP-PP) sont caractérisées par une progression rapide du handicap en l’absence de poussée. Malheureusement, les traitements, efficaces au cours de la SEP-RR sont moins efficaces dans ce contexte et les biomarqueurs existants semblent moins pertinents dans ce contexte.

Notre objectif est d’identifier des marqueurs plasmatiques et du LCR associés à la progression du handicap dans la cohorte PROSEP. Nous allons analyser les données biologiques de 110 patients ayant une SEP-PP débutante à l’aide d’un outil de protéomique ultrasensible (plateforme Nulisa) permettant d’analyser 370 biomarqueurs avec un seuil de détection non atteint à ce jour. Ces données biologiques seront comparées aux données cliniques et d’imagerie récupérées dans la base EDMUS à l’aide de régression logistiques multiples.

Cette étude devrait permettre de mieux décrire les caractéristiques des SEP-PP grâce à une cohorte finement caractérisée, d’identifier des biomarqueurs associés à la progression et de mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques associés à la progression de la SEP.

Les traitements de haute efficacité contrôlent bien l’activité de la sclérose en plaques (SEP), mais la progression du handicap reste un défi. Les altérations du microbiome intestinal pourraient contribuer à la progression indépendamment de l’activité de la SEP.

L’objectif principal de cette étude est d’analyser l’association entre la dysbiose du microbiote intestinal et la progression sur 5 ans chez les patients commençant un traitement de haute efficacité. Les objectifs secondaires incluent la caractérisation du microbiome intestinal chez les patients naïfs de traitement, l’identification de la dysbiose intestinale chez les patients atteints de SEP récurrente-rémittente par rapport aux témoins sains, et l’analyse des interactions entre le microbiome intestinal et les biomarqueurs de progression de la maladie. La méthodologie implique l’inclusion de 100 patients naïfs de traitement dans la cohorte OFSEP-HD, avec séquençage du génome du microbiome intestinal avant traitement et après 12 mois. Les profils microbiens seront comparés à des témoins sains appariés, et des analyses statistiques appropriées seront utilisées.

Les résultats attendus incluent la caractérisation du microbiote intestinal, l’identification des signatures microbiennes associées à la progression à long terme, et des informations sur l’impact des traitements de haute efficacité sur le microbiome.